泉州共有22处遗址与古迹列入世遗遗产点,从不同侧面展示了宋元古代海上丝绸之路全盛时期人类交流的轨迹,印证了世界海洋商贸和谐交流、友好发展的辉煌历程。这也更令人对宋元泉州到底拥有多少“中国之最”极度好奇。

九日山祈风石刻:凝固史书 世界唯一

▲被誉为“山中无石不刻字”的九日山,现存10方珍贵的祈风石刻。(图片来源:泉州晚报社 陈英杰 摄)

中国之最——世界唯一的祈风石刻

位置:泉州市南安市丰州镇九日山景区

特点:世界上仅存的有关海外交通祈风的记载,弥足珍贵; 记录12至13世纪中国与世界各国友好往来的历史物证。

九日山祈风石刻是一组记载了宋代在泉州负责海外贸易管理的国家专员、地方官以及皇室成员等为海外贸易商舶举行祈风仪式的摩崖石刻,是世界遗产“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”的代表性遗产要素之一。

这些祈风石刻,位于泉州古城西北7公里处的九日山上。九日山是泉州文化的发祥地,清·乾隆《泉州府志》载:“邑人以重九登高于此,因名……自晋以来,缙绅先生以及方外之侣多登憩焉。”西晋永嘉年间,中原动乱,部分衣冠士族为躲避战乱南渡入闽,选择居住在当时面山背水的九日山下。每岁重阳,去国怀乡的晋人便相约登上晋江江畔这一高处,登高远眺,思念故土,久而成习,山因此得名“九日山”。九日山素以“山中无石不刻字”著称,现保留着宋、元、明、清的78方摩崖石刻。

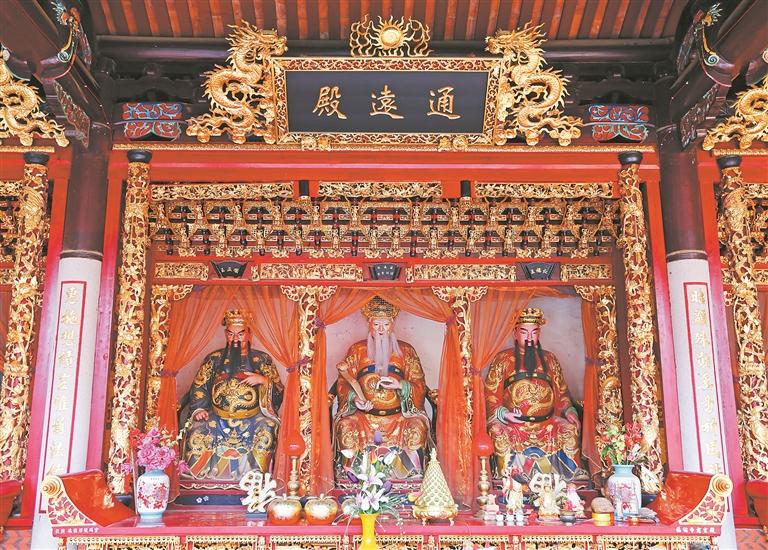

九日山下的昭惠庙,供奉着中国东南沿海第一代海神通远王。古泉州人民依海为生,海上远航主要靠季风驱动,出海和回航都需要顺应季风规律。泉州夏季偏南风,船舶从南部海域回航; 冬季偏北风,船舶从泉州出海。因此,每年夏四月、冬十月,百姓会在昭惠庙向通远王祈求风信顺利,这便是泉州民间古老的祈风传统。

▲九日山下昭惠庙供奉东南沿海第一代海神通远王。(图片来源:泉州晚报社 陈英杰 摄)

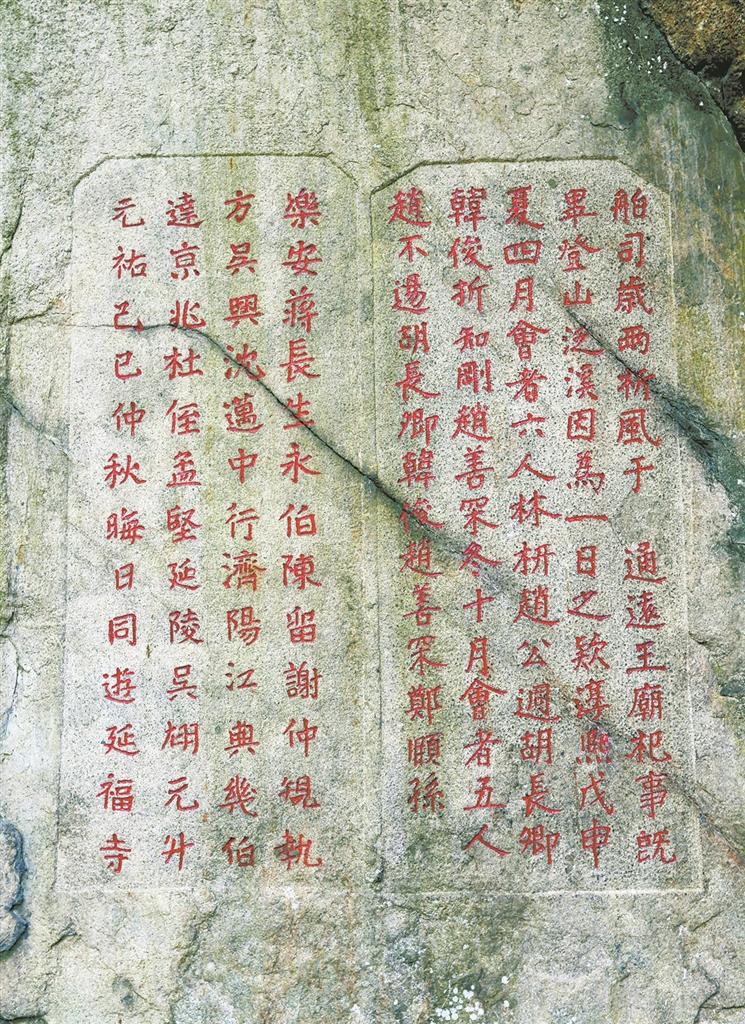

▲九日山祈风石刻中唯一一方记载夏冬两次祈风的石刻。(图片来源:泉州晚报社 陈英杰 摄)

泉州这一民间的祈风传统,随着宋代泉州海外贸易的繁荣, 逐渐升格乃至成为国家官方的祭典。宋代,官方于泉州设市舶司,“掌蕃货、海舶、征榷、贸易之事,以来远人,通远物”,主持祈风祭海也是其职能之一。“舶司岁两祈风于通远王庙”“祷回舶南风,遵彝典也”“修岁祀也”……根据多方祈风石刻记载,最晚在12世纪中叶,九日山通远王祠的祈风仪式已列入国家祭典,由地方官员主持定期举行。

祈风仪式非常隆重,郡太守或者提举市舶率领众僚属参加, 设祭坛,陈列羊、猪、酒等祭品,然后上香,奏迎神曲,并宣读《祈风文》。典礼完成后,参与者饮宴于延福寺,并乘兴登游九日山,后将祈风的经过镌刻于山中的巨石崖壁间,“有点像现代重要活动结束后官方微信公众号或微博发的消息,只不过古人喜欢题字刻于石壁。”南安市九日山文化保护管理中心负责人何春燕介绍说。

现存10 方宋代祈风石刻,分布于九日山东、西两峰的崖壁上,记述了每次祈风的时间、地点、参加者姓名和仪式结束后的活动等内容。石刻中,时间最早的为南宋淳熙元年(1174年),最晚的为南宋咸淳二年(1266年)。其中记载冬季起航祈风的石刻有6方,记载夏季回舶的有3方,还有1方同时记载了一年两季的祈风。

根据石刻,11次祈风多数由地方政府主官主持,专职负责国家海洋贸易管理的市舶司官员偕同南外宗正司官员(皇族)、军队统帅等朝廷任命的军政要员联袂参与,这些代表国家力量的重要官员的广泛参与,反映了市舶制度下国家对海洋贸易的倡导,是宋代中国与世界各国通商贸易友好往来的重要历史物证,在中国乃至世界都绝无仅有。

尽管有的祈风石刻仅寥寥数语,但这些镌刻在石壁上的史书, 每一方都是一份珍贵的历史档案,而且,题刻者中不乏虞仲房等当时著名的书法家,因此,也堪称难得的艺术珍品。1988年, 九日山摩崖石刻被公布为中国重点文物保护单位。

这些凝固在石壁上的史书,历经风雨洗礼,仍熠熠生辉,一再惊艳世界。1991年2月16日, 由30多个国家专家组成的联合国教科文组织“古代海上丝绸之路”国际考察队来九日山实地考察,赞誉此处为考察路线全程最有世界意义的考察点,还用中英文留下一方象征友谊与对话的石刻。

东西塔:宋代石塔话传奇

▲五层八角结构,让塔身平均受力。(图片来源:泉州晚报社 李祖耀 摄)

中国之最——中国现存最高的一对宋代石塔

位置:泉州开元寺

特点:体量宏伟、设计科学、雕艺精湛、内涵丰富东西塔是泉州古城最具标志性的地标,作为中国现存最高的一对宋代石塔, 代表了13世纪中国石构建筑技艺的最高水平,是中国石构建筑史上的杰出范例。

东西塔是镇国塔、仁寿塔的合称,分列于泉州开元寺大雄宝殿前方两侧。开元寺是宋元时期泉州规模最大、官方地位最突出的佛教寺院,始建于唐朝垂拱二年(公元686年)。开元寺布局完整、严谨匀称、宏伟壮丽,现存建筑形式均奠定于14世纪。其宏大的规模、高规格的建筑形制及极高的历史、宗教、艺术、科学价值,都彰显了宋元时期刺桐港作为“东方第一大港”非凡的政治地位及经济、文化实力,此次被列入世界文化遗产“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”22个遗产点之一。

东塔镇国塔、西塔仁寿塔均为五层八角石构楼阁式塔。东塔高48米,西塔高45米,两塔除斗栱和局部装饰外,其构造基本一致。两塔结构均为塔心柱式, 下设须弥座,塔内回廊中设梯可登临,各层出平坐勾栏。塔身各面交替设置券门和方龛,二层起逐层错位。为了保证塔的稳定性,塔心柱直通到塔体顶部,再将塔盖的尖顶固定在塔心柱顶端,起到攒顶收尖的作用。塔刹顶上系8条大铁链,稳固塔刹。塔身外壁各面浮雕佛教主题造像2方,每座塔共有80方。

东塔镇国塔为唐代僧人建五级木塔,宋代改十三级木塔, 后僧人改造七级砖塔。嘉熙二年(1238 年)改建石塔,历时12年建成,通高48.27米。自下往上分别依照人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘的佛教五乘佛法排列,分别为诸天神将、罗汉、高僧、菩萨、佛尊,人物之间按对称关系成对排列,形成一组系统分明的佛教人物关系图。东塔须弥座雕刻有释迦牟尼生前因缘、出世后的行迹以及佛教中的譬喻故事等为主要内容的佛传图40方,现实有37方。

西塔仁寿塔建造历程与东塔相似,先木构、后砖构,经过数次灾后重建,绍定元年(1228年)改建为石塔,历时10年建成。除了建造时间、高度等方面的差异,西塔与东塔还有几处主要差异:一是第三、四、五层补间铺作仅一组斗拱;二是不同于东塔雕刻的人物有鲜明的尊卑等级观念,西塔象征着西方极乐世界和弘扬众生佛性平等,故每层门龛两侧交互雕刻着菩萨、圣僧、信士、帝王及神将等人物;三是须弥座雕刻的双龙戏珠、双狮戏球、祥花瑞草等轻松欢快的浮雕48幅。西塔第四层雕刻有印度佛教男性观音菩萨、猴行者腰系《孔雀王咒》经书,体现出与外来宗教文化的交流融合。

▲西塔上的猴行者。(图片来源:泉州晚报社 陈英杰 摄)

东西塔雕刻造型优美、工艺精湛。泉州市博物馆馆长黄明珍介绍说,双塔遵照宋《营造法式》规制而建,采用丁顺砌体、塔身收分、门龛逐层错位、三段式墩接柱等建筑手法,增强了塔身的稳定、美观和抗震能力。东西塔设计科学、工程量巨大,雕刻造型优美、工艺精湛,具有极高的历史、科学和艺术价值,是了解南宋时期南方佛教寺院建筑风格的绝妙实例,代表了宋代中国乃至东亚地区石构建筑的最高水平。

双塔的宏伟体量和精湛的石雕工艺,非普通水平的财力和物力所及,从侧面反映出13世纪时泉州作为国家指定的国际港口,拥有的先进建筑技术、完整工程组织、强大社会动员能力以及雄厚的经济实力。

“站着像东西塔,躺着像洛阳桥”,近800年栉风沐雨、经历了无数次地震狂风等自然灾害仍屹立不倒的东西塔,一直被泉州人视为精神航标。